Лета революции

В течение нескольких недель после штурма Бастилии волна насилия захлестнула сельскую Францию. Толпы рыскали по округе, врывались в замки, жгли долговые расписки и прочие документы удостоверяющие обязанности крестьян перед аристократами. Иногда так увлекались, что могли спалить замок вместе с документами. Десятки миллионов человек жили на грани нищеты и тратить половину дохода семьи на зерно и муку считалось нормальным. В неурожайные годы эта цифра достигала 90%. Составление жалоб королю весной дало людям надежду – а лето не принесло облегчения. Цены на зерно взлетели, спекулянты обогащались, а правительство ничего не могло сделать.

Власть была беспомощна не только накормить людей, но и защитить их. Пользуясь безвластием, банды терроризировали не только аристократов, но и горожан, и крестьян. Жители городов и деревень спешно организовывали местные ополчения чтобы хоть как-то защитить себя. Набат зовущий всех способных носить оружие мужчин на защиту города прозвучал и в Вилль-Котеретт. Этот городок был уникален тем что многие его жителей разбогатели обслуживая семью принцев крови Орлеанских, чем замок находился неподалеку. Семейство Орлеан принесло в город не только вольные нравы и прогрессивные идеи (современник Александра Филипп герцог Орлеанский отказался от титулов и именовался «месье Эгалите»), но и многочисленные возможности заработать. Охотничьи угодья кругом были одними из лучших во Франции, в замке герцогов Орлеанских вечно были толпы аристкократических гостей, а аристократические гости – это толпы обслуживающего персонала, который тоже нужно где-то устраивать. Как грибы росли трактиры и постоялые дворы. Именно на этой волне удалось подняться умному и деловому Клоду Лабуре, который теперь стал командиром ополчения.

Вилль-КОтеретт стоял прямо на дороге Париж-Суассон и парижские новости доходили туда очень быстро. Это был прогрессивный город в революционно настроенной провинции, его жители быстро сформировали ополчение, назвали себя отрядом Национальной Гвардии и соорудили себе трехцветные кокарды. Однако Клод Лабуре понимал что его люди плохо обучены и не сумеют противостоять бандитам если те хорошо организованы. И еще он понимал что рано или поздно бандиты явятся грабить – слишком лакомый кусок представлял из себя Вилль-Котеретт. Поэтому он обратился к тому что осталось от власти с просьбой прислать в город драгун.

* * *

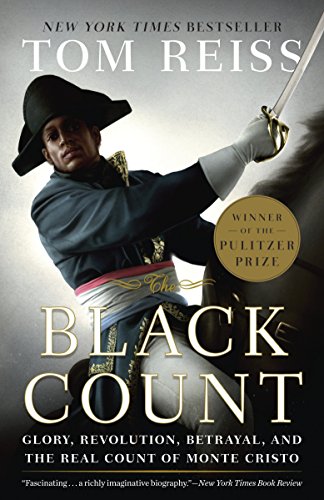

15 августа 1789 на центральную площадь Вилль-Котеретт въехали двадцать драгун в белых с алым мундирах верхом на конях покрытых чепраками с гербом королевы. Сразу на себя обратил всеобщее внимание высокий широкоплечий чернокожий солдат держащийся в седле как офицер. Казармы в Вилль-Котеретт не было и горожане разобрали драгун на постой. Как командир, Клод Лабуре мог выбрать первым, тем более что владел постоялым двором и мог предложить своему постояльцу аж целую отдельную комнату. Он пригласил к себе чернокожего солдата. Вот что на следующий день написала своей подруге Жюли дочь Лабуре, Мария-Луиза.

Дорогая Жюли,

Мы ждали драгун позавчера в одиннадцать. (Дальше объяснение почему драгуны на день опоздали). Моему отцу понравился цветной солдат из этого взвода и отец привел его жить к нам. Он очень мил. Его фамилия Дюма, но его сослуживцы говорят что на самом деле она другая. Говорят что он сын какого-то знатного господина из Сан-Доминго или где-то в этих краях. Он так же высок как Прево, но манеры у него куда более обходительные. В общем, дорогая милая Жюли, невероятный молодой человек.

Вскоре Лабуре узнали от командира взвода что их постояльца на самом деле зовут граф Тома-Александр Дюма Дави де ла Пайетри. В Париже или в Сент Жермене наверняка нашелся кто-то кто заявил бы что негоже темнокожему носить дворянское звание, но в Вилль-Котеретт смотрели в первую очередь на личные качества, а вот тут Александр блистал вовсю. Он не только лучше всех ездил верхом и стрелял на учениях, он был умелым рассказчиком и развлекал Марию-Луизу и ее родителей американской экзотикой и парижской светской хроникой. Ни в ком из молодых людей с которыми она росла, Мария-Луиза не нашла столько ума и обаяния, никто не был даже близко столь интересной личностью. Не мудрено что она влюбилась по уши.

Четыре месяца Александр прожил на постоялом дворе семьи Лабуре. Старшие Лабуре всячески его баловали и относились к нему скорее как к члену семьи чем как к постояльцу. Вскоре они поняли что несмотря на титул и дворянские науки, Александр был убежденным республиканцем и искренне принял революцию. Вот это Клода Лабуре, как командира революционного ополчения, очень интересовало. Не зарекомендуй себя Александр как республиканец, дворянский титул висел бы на нем как гиря на ногах. (Республиканец в 18-ом веке означало что человек отрицает божественное право королей и является сторонником избранного правительства народных представителей основанного на конституции. Необходимыми элементами этой идеологии были не только избираемость правительства и его подотчетность электорату, не только личная свобода, но и заинтересованность в политическом процессе каждого гражданина. Французские республиканцы считали своими идеологическими и политическими предшественниками не только древних греков с их полисами и древних римлян с их республикой, но кельтов и франков с их протопарламентами вроде славянского вече или исландского тинга. Всю французскую историю с абсолютной монархией они считали плавным, но постоянным упадком).

* * *

4 августа 1789, в надежде прекратить бесконечные поджоги во всех провинциях, Национальная Ассамблея проголосовала отменить все феодальные повинности. Многие республикански и патриотически настроенные аристократы сами публично от них отказывались. Первым отказался виконт до Ноай, успешно сражавшийся в американских колоний на стороне колонистов, победитель в битве при Йорктауне. Он призвал учредить повсеместный подоходный налог. Герцог де Ларошфуко д’Энвилль, один из основателей аболиционистского общества «Друзья чернокожих» (туда входили сливки республикански настроенного дворянства) в этот же день призвал Ассамблею отменить рабство в колониях и маркиз де Лафайет его поддержал.

В конце августа была опубликована Декларация прав человека и гражданина. «Представители французского народа, образовав Национальное собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности правительств, приняли решение изложить в торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и священные права человека» — эту преамбулу написал маркиз де Лафайет, а помогал ему составить текст никто иной как Томас Джефферсон, посол США. Текст Декларации весьма перекликается с текстом американской Декларации Независимости.

(Дальше про октябрьский поход парижских женщин на Версаль и про то как короля с семьей под конвоем препроводили из Версаля в парижский Тюильри).

Национальная Ассамблея переехала в Тюильри и расположилась в Манеже – огромном закрытом пространстве для упражнений в верховой езде, где когда-то брал уроки Александр Дюма. Это было единственное в Париже помещение способное разместить тысячу делегатов и зрителей на галерках. (Из письма Джефферсона Томасу Пейну: «Я всегда опасался что такое количество делегатов приведет к неразберихе. Тысяча двести человек в одной комнате это слишком много»). Делегаты тут же расселись согласно политическим пристрастиям – радикалы слева от президента Ассамблеи, консерваторы справа. Отсюда и пошло современное политическое деление на левых и правых.

Буквально через несколько дней после того как Национальная Ассамблея начала заседать в Манеже, к ним явилась делегация свободных цветных с петицией представлять колониальные легислатуры. На их стороне было Общество Друзей и принципы выраженные в Декларации прав человека и гражданина. Против них было лобби богатых плантаторов которые высказывались на тему что дать права цветным – это обречь белых колонистов быть перерезанными и вообще «ужас Франции». Отдельного упоминания заслуживает Шарль де Ламбет, который владел обширными плантациями на Сан Доминго, но тем не менее сказал так: «Я лучше потеряю всё чем предам принципы гуманизма и свободы».

Однако Национальная Ассамблея не была легислатурой в привычном смысле. Это было скорее место для встреч разных политических клубов, оставшихся еще со времен Генеральных Штатов. Следующие пять лет именно эти клубы задавали тон в политике и самым большим и известным был клуб якобинцев.

Изначально якобинцы даже не были самым радикальным клубом. Он был известен своими бурными, но цивилизованными и уважительными дебатам и тем, что привлекал в свои ряды умнейших людей. Хотя впоследствии именно якобинцы будут править бал на парижских улицах и управлять парижской толпой, сначала клуб состоял в основном из буржуа и интеллигентов – вступить туда было очень небесплатно. Присоединились даже сын герцога Орлеанского Луи-Филипп (в 19-ом веке он ненадолго станет королем) и виконт де Ноай.

Якобинцы без конца обсуждали между собой, а потом приносили свои идеи в Манеж в Тюильри делиться с членами других клубов. Любой вопрос – от женского равноправия до торговых лицензий вызывал бурные дебаты. Именно так выглядела французская демократия образца осени 1789 года – интенсивные дискуссии как обустроить общество так чтобы оно жило по правде и справедливости. Но пока в Тюильри шли дебаты, правительство разваливалось – закрывались суды, школы, официальные присутствия. Многие королевские чиновники просто махнули рукой и разъехались по провинциям. Право голоса получили все «активные граждане» — то есть мужчины старше 25 лет, французы или «ставшие французами», те кто прожил на одном месте не меньше года и уплатил пошлину в размере трех дней заработка чернорабочего. Несмотря на бурные дебаты, большинство делегатов отказалось признать женщин «активными гражданами». За один год страна перешла от системы где все государственные служащие назначались до ситуации когда все государственные должности – даже самых мелких клерков – вдруг стали выборными. Почти миллион вакансий надо было заполнить и хотя правительство никому не могло платить, сотни тысяч вызвались работать бесплатно. Несмотря на экономический кризис и общее безвластие, Франция продолжала нестись вперед на парах чистого энтузиазма.

Вдали от бурлящей политической жизни Парижа, в Вилль-КОтеретт у Александра Дюма были свои заботы. Наверное он ощутил несвойственные ему робость и неловкость, когда отправился к Клоду Лабуре просить руки Марии-Луизы. Однако беседа прошла на удивление позитивно. Вся жизнь молодого Дюма опровергала старорежимное представление что ценность человека определяется его сословием. Трехцветная кокарда приколотая к треуголке Дюма и к шляпе его будущего тестя олицетворяла мир где все люди равны перед законом и всех судят по их личным качествам.

6 декабря была объявлена помолвка Александра Дюма и Марии-Луизы Лабуре. Клод Лабуре поставил одно-единственное условие – не играть свадьбу покуда Александра не произведут в сержанты. Возможно он хотел проверить избранника дочери на вшивость – останется ли он верен Марии-Луизе когда они временно расстанутся, а кругом будут другие девушки.

Через десять дней шестой драгунский полк и Александр Дюма выехали из Вилль-Котеретт исполнять свой долг и служить революции. Стоя рядом с дочерью в толпе провожающих, Клод Лабуре возможно прикидывал в уме, сколько времени займет у Александра получить сержанта. Он даже представить себе не мог насколько будущий зять превзойдет самые смелые его ожидания.

(Дальше про лето 1790-ого как время больших надежд и большого оптимизма, единения французов всех сословий и классов и грандиозное празднество на Марсовом поле, подготовка к которому велась тысячами добровольцев из числа парижан. Получилось что-то вроде среднеазиатского хашара – мероприятие, когда люди добрвольно работают для общей пользы. Королевская семья принимала в этом активное участие и тогда казалось что Людовик будет конституционным монархом и все будет зашибись).

* * *

Летом 1789 года, еще до падения Бастилии, младший брат короля Людовика Шарль бежал в Пьемонт-Сардинию ко двору своего тестя. Королевство Пьемонт-Сардиния граничило с Францией на юго-востоке и находилось под властью династии Савой. Из всех герцогств и королевств которые потом объединятся в одну Италию, Пьемонт-Сардиния была одним из самых богатых и могущественных. На его территории находились такие богатые города как Милан, большая часть французских Альп и Лазурный берег. В 1790-ые годы туда приедут десятки тысяч эмигрантов-роялистов, тех у кого революция отняла все кроме жизни. Но эмигранты не были силой с которой надо считаться не имея военной поддержки от какого-нибудь европейского монарха. Их мольбы о такой поддержке натыкались на глухую стену.

Несмотря на все сочувствие Людовику и его семье, европейские монархи не видели достаточно веских политических причин вмешиваться во французские внутренние дела. Большая часть считала что раз Франция ослаблена – это им на руку. Мысль что революционные настроения могут выплеснуться за границы Франции и что их собственные троны под ними зашатаются им даже в голову не пришла. Никому и в голову не могла прийти мысль что ослабленная революцией страна может представлять военную угрозу для своих соседей. Идея что революция может сделать страну и армию сильнее – это вообще было что-то за гранью понимания.

Главный враг Франции – Англия – была абсолютно не настроена помогать Бурбонам. Левые английские политики открыто выражали поддержку революции, а остальные просто злорадствовали, дескать, поддержал бунтовщиков в колониях, так ему и надо. Россия и Пруссия были очень заняты – делили Польшу – и тоже не собирались вмешиваться. Испания была слишком слаба чтобы стать во главе коалиции, а про маленькие королевства вроде Пьемонт-Сардинии и говорить нечего.

Вся надежда у Людовика была на брата его жены, австрийского императора Леопольда. Но тот прекрасно умел отделять родственные чувства от политических соображений. Он был готов принять и взять на содержание семью сестры, но ввязываться в войну с Францией не хотел.

Поздней весной 1791 года король с семьей решил бежать. Уже год они сидели в Тюильри на положении почетных пленников и не знали что будет дальше. Путь лежал на северо-восток, в австрийские Нидерланды (теперь это Бельгия), одно из многочисленных владений императора Леопольда. Людовик считал что как только они выберутся из охваченного революционным безумием Парижа, народ раскроет ему объятия и во всем поддержит. В ночь на 20 июня король с семьей и несколькими сопровождающими начали свой «побег в Варенн». Как следует из названия, дальше Варенна они не доехали. Остановились в трактире поесть и кто-то из персонала трактира узнал короля, вроде как по профилю на монете. (В прессе распространялась версия что короля подвело фамильное бурбонское обжорство, дескать не мог потерпеть или в карете перекусить). Трактирщик позвал гвардейцев и король с сопровождающими лицами был арестован. В Тюильри их вернули под конвоем.

Своим побегом Людовик ясно обозначил что в гробу он видал всю эту революцию, но революционеры еще не были готовы выйти к народу и заявить ему что теперь придется жить без короля. Поэтому придумали приемлемую версию событий – будто королевскую семью похитили иностранные враги Франции, а революционное правительство этому помешало. Никто этому конечно не поверил, тем более что Людовик оставил в Тюильри на редкость желчное письмо, где изложил все что он про революцию думал. Начался общественный сбор подписей под петицией с требованием объявить Людовика предателем и лжецом и заставить его официально отречься от престола. 17 июня 1791 делегация принесла эту петицию на то самое Марсово поле, где год назад все собрались праздновать в такой гармонии и радости.

Началась потасовка, как часто бывает в месте где подогретая страстями толпа. Шестой драгунский полк (в том числе Александр Дюма) выехали на поле наводить порядок. Эта миссия была им не новинку, драгун часто привлекали к чисто полицейским функциям, и они прекрасно знали что делать. Командир парижской национальной гвардии Лафайет выехал на поле на белом коне и в весьма надменной манере (аристократ, хоть ты тресни) велел демонстрантам успокоиться и разойтись. Те его освистали и забросали камнями его охрану. После того, как безуспешно были сделаны несколько предупредительных выстрелов, национальные гвардейцы открыли огонь прямо в толпу. Около 50 человек было убито и сотни ранено. В первый раз революционное правительство применило насилие против граждан, тогда еще не представлял насколько далеко оно зайдет.

Празднества летом 1790 года на Марсовом поле символизировали надежды начала революции, а расстрел летом 1791 – очень нехорошее направление в котором она продвигалась. К весне 1794 года революционный террор шел полным ходом и Александру Дюма будут угрожать гильотиной просто за то что она там присутствовал 17 июня 1791 и был вооружен