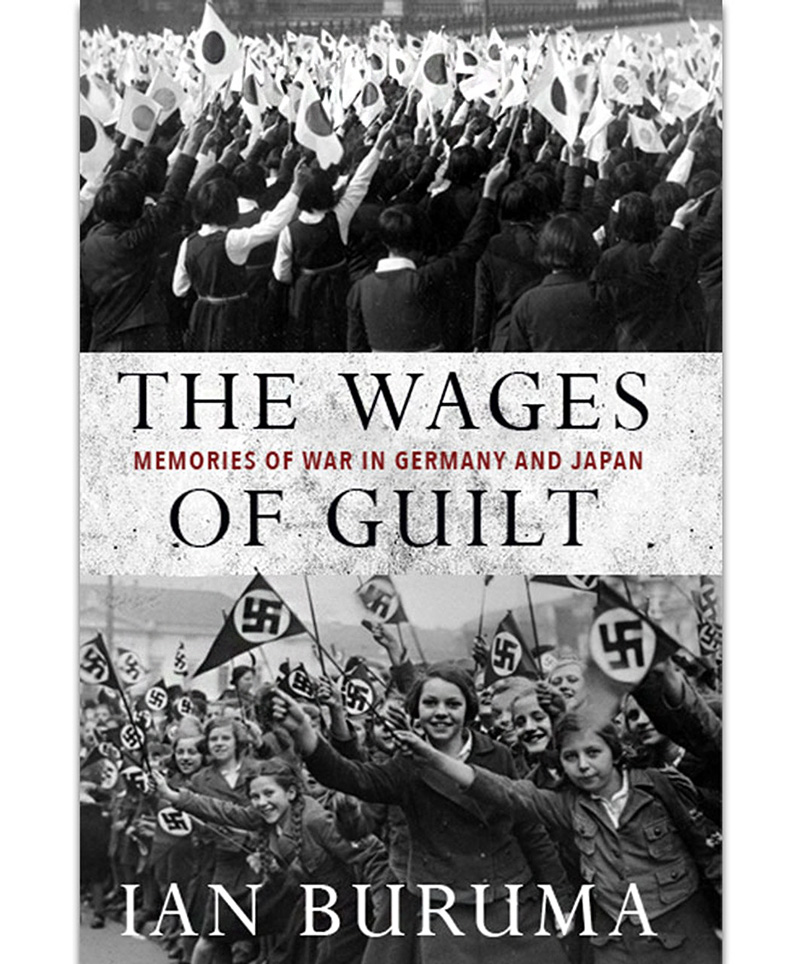

Предисловие

Враги

Когда я рос, никто не сомневался, кто враги. Понятно, что где-то за железным занавесом маячил Советский Союз, но для голландского мальчика в 1950-е врагами были немцы. Еще раз, я подчеркиваю, не нацисты, а немцы. Оккупация с 1940 по 1945 оставила за собой вражду не политическую, а национальную. Они завоевали нашу страну. Они принудили моего отца работать на своем предприятии. И они оставили после себя цепь бункеров вдоль нашей береговой линии, похожие на бетонных жаб строения, темные, сырые, пропахшие мочой. Нам не разрешалось туда лазить. Ходили слухи о мальчиках, которые не вняли этому предупреждению и подорвались на немецких гранатах.

Наши учителя рассказывали истории о жестокости немцев и своих храбрых поступках. Иногда казалось, что в сопротивлении были все взрослые. Ну кроме мясника на углу – он коллаборант, у него не покупаем. И хозяйка табачного киоска, у нее был немецкий любовник. У нее тоже не покупаем.

Каждый год 4 мая мы собирались в школьном актовом зале на День Памяти. 4 мая отмечался День Памяти, 5 мая – День Освобождения. Вечером 4 мая каждый год люди шли процессией к тому месту на берегу, где немцы устраивали казни. Я смотрел эту процессию по черно-белому телевизору. Никто не говорил ни слова, слышен был только звук шаркающих по песку ног, звон далеких церковных колоколов и шуршание ветра в микрофоне. 4 мая негласно разрешалось бить стекла в машинах с немецкими номерами и кричать обзывалки немецким туристам.

Образы немцев в наших головах были сугубо карикатурными – тупой бугай, которого можно обмануть на раз-два, вроде бесконечных персонажей Герта Фробе в голливудских фильмах и худой зловещий палач с моноклем, вроде Конрада Веидта в «Касабланке». (Это он еще карикатуры Кукрыниксов и советских фильмов не видел). Враг был одновременно смешным и страшным. Досталось даже немецкому языку. Мы откровенно филонили на уроках немецкого, как бы учитель ни старался внушить нам пиетет к языку Гете и Рильке.

По мере взросления мы слышали еще истории – концлагеря, убийства евреев. Моя мать была еврейкой, ее от депортации спасло только то, что она родилась в Англии и то, что никто из соседей не донес. Было что-то очень утешительное в том, что граница отделяла нас от олицетворения вселенского зла. (Когда наследная принцесса Беатрикс вышла замуж за немца, в Голландии были самые настоящие уличные беспорядки, полиция разгоняла).

Никто не ездил на каникулы в Германию. Ни у кого не было немецких друзей. Я конечно понимаю, что не могу говорить от имени всей Голландии, но про свой круг общения могу сказать. Когда я в 1989 впервые поехал в путешествие по Германии, все мои друзья смотрели на это как эксцентричное чудачество. Им были ближе Лондон, Париж и даже Нью-Йорк – невзирая на явную схожесть Голландии и Германии в культуре, в языке и даже в еде.

Может это было частью проблемы – голландцы не страдали в оккупации так как русские или поляки. Нацистская расовая доктрина признавал жителей Голландии за представителей нордической расы, если они не были евреями. В тридцатые годы многие восхищались дисциплиной и быстрым темпом экономического роста у южного соседа, а в пятидесятые об этом все старались забыть. Захват Голландии был не просто актом военное агрессии, он стал актом предательства. (Особенно на фоне того что голландская королева Вильгельмина предоставила убежище низложенному кайзеру Вильгельму и не выдала его, несмотря на требования победителей в первой мировой). Реализовались худшие страхи – что большая страна всегда проглотит маленькую. Поэтому после войны голландское общество было так антинемецки настроено. Было стыдно иметь такого родственника. Границы были четко обозначены, как географические, так и ментальные. Зло оно там, на юго-западе.

Кристофер Ишервуд писал какого было расти после первой мировой, быть младшим братом или сыном погибшего. Те, кто были слишком малы, чтобы отправиться на фронт жили постоянно спрашивая себя – а как бы я вел себя в бою. Для нас, первого поколения рожденного после 1945, было не совсем так, но близко. На нашу жизнь отбрасывала тень не война, а оккупация. А присоединился бы я к сопротивлению, а выдержал бы я пытку, а прятал бы я евреев.

Оккупация это всегда унизительно – не только потому что это всегда потеря политического суверенитета, но и потому что оккупация как мало что другое выявляет человеческую слабость. Героев по определению мало, а всем остальным приходилось идти на компромиссы с совестью, пусть мелкие. Когда я рос, все хотели забыть об унижении и примазаться к героям. Я вместе со всеми читал книжки про сопротивление и сбитых летчиков королевских ВВС Великобритании. Но меня всегда интересовал не герой, а тот кто сломался, кто смотрел в другую сторону пока уводили соседа, кто шел на предательство чтобы спасти свою жизнь. Я осознаю что частично это потому что про себя я знал что героем мне не быть, что я не выдержу. Но я так же считаю что героизм для людей в принципе нетипичен, это всегда удел меньшинства. И потому меня заинтересовало – а что же помнят враги, ведь они испытали самый ужасный провал: моральный, политический, а потом и военный.

Кроме немцев врагами во вторую мировую были японцы. Не могу сказать что я шибко инересовался ост-индскими колониями Голландии хотя некоторые мои друзья там родились. Японцы тоже были карикатурные – желтые, с неизменно торчащими вперед зубами и очками с толстыми линзами. Такими они изображались в комиксах. Про них говорили что им нельзя доверять, что они ни в грош не ценят человеческую жизнь, что они напали на Перл Харбор без объявления войны, что они мучают пленных и вынуждают белых женщин кланятся изображению своего императора. (Кому интересно про европейских женщин в японском плену, вам смотреть «Дорогу в рай» с Глен Клоуз и Кейт Бланшетт). Мой сосед и моя тетя были в японском плену и навсегда запомнили, что такое «японский порядок».

В семидесятые и восьмидесятые я подолгу жил в Японии. Меня заинтересовало, что японцы помнят о войне и где они в ней видят себя. У меня недолго заняло понять, что видят себя они в первую очередь жертвами. Практически нигде не упоминались марш смерти Батаан, издевательства над военнопленными, Нанкинская резня, Отряд 731 по разработке биологического оружия. А вот Хиросима и Нагасаки, страдания военнопленных в Сибири и месть китайцев-корейцев-филиппинцев побежденным японцам – этого было много и со вкусом. В Японии два дня памяти – 6 августа, годовщина Хиросимы и 13 августа, годовщина речи императора Хирохито по радио о том, что Япония сдается.

Я погрузился в японский национализм. Меня заинтриговали все эти адепты культа императора, исторические ревизионисты и романтики, искавшие в истории особый японский дух. Туманность их идей не мешала им быть желанными гостями на страницах популярных газет и журналов и в телевизионных студиях. Я начал замечать, что в этой цветистой и малопонятной прозе мелькают немецкие имена: Шпенглер, Хердер, Фихте, даже Вагнер. Чем больше эти авторы восхваляли все исконно-посконно японское, тем сильнее напоминали немецких философов-метафизиков. Возможно романтический национализм везде выглядит одинаково, но влияние немецких философов 19-ого века было особенно заметно в Японии сто лет спустя. С времен модернизации под руководством императора Мэйдзи Япония смотрела больше всех на Германию и равнялась больше всех на Германию. Авторитаризм прусского образца, романтический национализм и пещерные расизм, которому для респектабельности был придан некий флер наукообразия – все эти идеи были невероятно популярны в Японии после второй мировой войны, уже после того, как окончательно вышли из моды в Германии. И тогда я решил написать о том, как помнят войну в тех странах, где ее проиграли.

Летом 1991 года, через год после того как две Германии объединились, я приехал в Берлин собирать материал для статьи. В газете я увидел объявление, что в еврейском общинном центре будет читать лекцию психолог Маргрете Мишерлих. Лекция называлась «Работа помнить: психоанализ и невозможность скорби». Невозможность скорби касалась периода с 1933 по 1945. Я ожидал, что зал будет полупустым. Но я увидел огромную толпу, в основном молодежь. Я не должен был удивляться. В Германии помнить это именно работа, а работать немцы умеют добросовестно. Иногда память о войне в Германии напоминает мне язык, который снова и снова ищет болючий зуб.

Многих японцев это удивляет. Пожилой немецкий дипломат рассказывал мне, как японский коллега сказал ему буквально следующее: что немецкое ковыряние в военном прошлом и готовность извиняться перед жертвами размыли немецкую национальную идентичность. Я не хочу преувеличивать этот контраст. Не все японцы страдают от исторической амнезии, есть немцы которые с удовольствием бы всё забыли, а среди них немало тех, кто только рад, когда слышит в пивных знакомые песни с нацистским душком. Но мне трудно представить себе чтобы в Токио толпа студентов пришла на лекцию о том, как помнить военное прошлое и уж тем более, чтобы японский политик стал, подобно Вилли Брандту, на колени где-нибудь в Сеуле или в Харбине и извинился за преступления своей страны.

Даже во время войны партнерство между странам Оси было не без противоречий. Японцы мало того, что не были арийцами, они вообще не были европейцами. Но у немцев и японцев тридцатых и сороковых было много общего – воинский дух, дисциплина, самопожертвование, расовая идеология. После войны, во всяком случае в ФРГ, об этом постарались поскорее позабыть. (Примечание переводчика: в ГДР вся историография сводилась к тому что нацисты убежали на запад по крыло американцев, а ГДР, как государство рабочих и крестьян, свободна от нацизма и исторической вины за него). А вот в Японии с ностальгией вспоминали былое величие.

Показательная история произошла с зданием японского посольство в Берлине. Оно было построено в 1936, как образец немецкого неоклассицизма. Это здание было одним из немногих доведенных до конца архитектурных проектов фюрера и Альберта Шпеера. После войны оно было брошено и там тусили анархисты и сквоттеры. В 1984 немецкий канцлер Гельмут Коль и японский премьер Накасоне Ясухиро решили переоборудовать здание под японско-немецкий научный центр. Тему первого семинара предложили японцы – сравнительный анализ синтоизма и исконно-германского язычества. Это не было стебом или шуткой – идея исходила от синтоистких жрецов в главном токийском храме Ясукуни. Немцы вежливо отказались.

Почему немецкая коллективная память о войне так отличается от японской? Дело в политике? Делов в культуре? Искать ли объяснение в военной или в послевоенной истории? Может быть Рут Бенедикт права и Япония это страна азиатской «культуры стыда», а Германия страна христианской «культуры вины»? (Цитируется книга Рут Бенедикт «Хризантема и меч», в сети по русски есть).